History

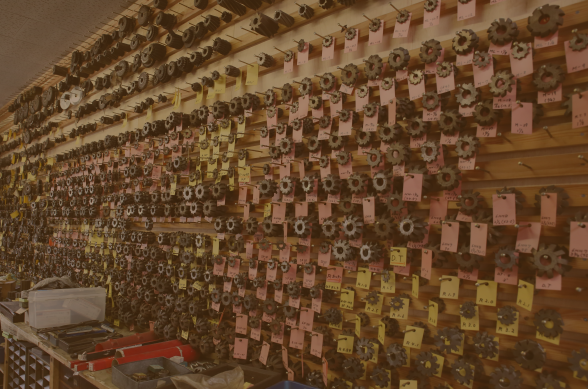

大岡製作所の100年

大岡製作所の

100

年

大岡製作所は創業100周年を迎えました。

当社がこれまで発展を遂げ、

100周年を迎えられたことは

お客さまや地域の皆さまを始めとする

関係各位のご支援、ご協力の賜です。

当社を支えていただいたすべての方々に、

感謝の意を表します。

100周年を迎えられたことは

お客さまや地域の皆さまを始めとする

関係各位のご支援、ご協力の賜です。

当社を支えていただいたすべての方々に、

感謝の意を表します。

History

大岡製作所100年の歩み

創業 〜

大正11年1月

大岡吉邑個人経営を以て事業開始、東京都品川区大井鈴ケ森に工場を設け、大井製作所と称す。

昭和9年7月

海軍購買名簿に登録せられ、タップ・ダイス・リーマの指定工場となる。

昭和12年12月

株式組織に改め株式会社大岡製作所と称す。資本金50万円。蒲田区に第二工場設置。

昭和13年4月

蒲田区に第三工場設置。

昭和16年12月

精密機械統制会会員となり、(第一次指定)切削工具部会技術委員を委嘱される。

昭和18年6月

第二工場を愛媛県喜多郡内子町に疎開移転し分工場とする。

昭和18年8月

海軍航空本部示達工場となる。

創業00年〜

昭和18年10月

陸軍兵制本部統制刃工検査員となる。

昭和19年1月

資本金120万円に増資。

昭和19年4月

軍需省の強制疎開命令により、本社を東京都大森区新井宿に移し、本社工場を愛媛県喜多郡内子町に移し愛媛工場とする。蒲田第三工場を東京工場と呼称する。

昭和20年7月

工場疎開により東京工場を愛媛工場に併合する。

昭和21年5月

国民必需物資生産増強対策要綱による愛媛県指定工場となる。

昭和23年3月

日本工具工業会設立に参画、理事となる。

昭和28年4月

日本工業標準調査会の一般機械部会タップ専門委員会、機械要素部会ねじ切り工具公差専門委員会及び管用ねじ専門委員会各委員を委嘱される。

昭和28年6月

防衛庁購買名簿に登録され、タップ・ダイスの指定工場となる。

昭和30年6月

工業標準化法第19条第1項の指定によるJIS表示の許可を受ける。許可番号No.4039

昭和31年11月

工業標準化優良工場として四国通産局長賞を受ける。中小企業合理化優良工場として中小企業庁長官賞を受ける。

昭和32年1月

資本金480万円に増資。

昭和33年4月

工業標準化法第19条第1項指定によるJIS表示許可を受ける。許可番号No.4039-1、No.5930。

これにより当社は等径手回しタップJIS1~3級及び機械タップのJIS表示を許可されたことになる。

これにより当社は等径手回しタップJIS1~3級及び機械タップのJIS表示を許可されたことになる。

昭和34年4月

資本金960万円に増資。

昭和36年11月

資本金1,500万円に増資。

創業00年〜

昭和37年7月

資本金2,500万円に増資。

昭和39年4月

機械工業振興法による合理化計画第三次終了。

昭和39年4月

日本工具工業界ねじ切り工具部会長となる。

昭和42年1月

中小企業長官より中小企業合理化モデル工場として指定を受ける。(昭和30年より連続9回の指定。)

昭和42年4月

社長大岡吉邑は永年日本工具工業会役員として業界の発展に貢献したことにより、勲四等瑞宝章を受章した。

昭和44年8月

社長大岡吉邑は永年日本工具工業会役員として業界の発展に貢献したことにより、勲四等瑞宝章を受章した。

昭和44年11月

日本側5社協同で台湾に合併会社台湾精密工具股有限公司を設立する。

昭和45年8月

資本金3,000万円に増資。

昭和46年7月

資本金3,600万円に増資。

昭和47年10月

工業標準化と品質管理の実施優良工場として工業技術院長より表彰を受ける。

昭和48年4月

工業標準化法第1項の規定による管用ねじゲージのJIS表示許可を受ける。

許可番号 JIS B 0253、JIS B 0254。

許可番号 JIS B 0253、JIS B 0254。

昭和52年12月

本社を東京都品川区南大井3丁目に移転する。

平成

平成

平成元年11月

社長大岡吉郎は永年日本工具工業会役員(副理事長)として工具の発展一筋に努力した功績が認められ、黄綬褒章を受章した。

平成2年7月

職場の安全により、愛媛県労働基準局長進歩賞を受賞する。

平成3年10月

資本金5000万円に増資。

平成7年3月

MMSシステムEF工具を開発する。

平成7年10月

サービスチー用ホールソーを開発する。

平成11年8月

OHOKAダイスチェーザ・カッターを開発する。

平成12年10月

新工法によるEF管軸分岐用改良型ホールソー50Aを開発する。

平成14年

ポケットスクイザーを開発する。

平成15年

支管用同径活管分岐工法用工具を開発する。

平成16年

スクイズ矯正機を開発する。

平成17年

新型EFコールドタップを開発。及び、新型ソケットスクレーパを開発する。

平成18年

同口径活管分岐遮断工法装置を開発する。

平成19年

ノーブロバイパス工法バック上挿入治具を開発する。

創業100年〜

Be continued …

Future

これからの大岡製作所

この先100年も、

時代と社会に必要とされる企業へ。

これまでの100年、国内外問わず様々な技術革新が起こる中、お客さまのニーズに対応し必要とされるものを供給してきました。この先100年も時代の変化を捉え、更なる発展に向けた製品開発と同時に技術の継承に努め、必要とされる企業を目指します。